“Il 9° inverno più caldo in Piemonte negli ultimi 65 anni. Lieve siccità, non preoccupante.”

CAE si occupa della manutenzione della rete meteoidrografica regionale di ARPA Piemonte, la cui realizzazione è stata avviata nel 1988 e che, ad oggi, è composta da circa 460 siti, tra stazioni automatiche e ripetitori radio, di cui più di 50 installati in alta quota, oltre i 2.000 m.s.l.m.. Tra queste stazioni ricordiamo quella a Capanna Margherita, la seconda stazione meteorologica più alta d’Europa facente parte dell’osservatorio fisico-meteorologico più alto d’Europa, a 4.560 m.s.l.m., di cui abbiamo già parlato in questo CAE Magazine (per saperne di più clicca qui). A questo link è disponibile il video che mostra un intervento di CAE per la sostituzione del blocco sensore installato sul tetto del rifugio, nell’ambito del servizio di manutenzione in corso.

I dati, forniti in tempo reale dalla rete, sono utili per conoscere il presente, analizzare il passato e supportare le previsioni per il futuro.

A questo riguardo CAE Magazine ha intervistato Secondo Barbero, Direttore Generale di ARPA Piemonte.

.png) |

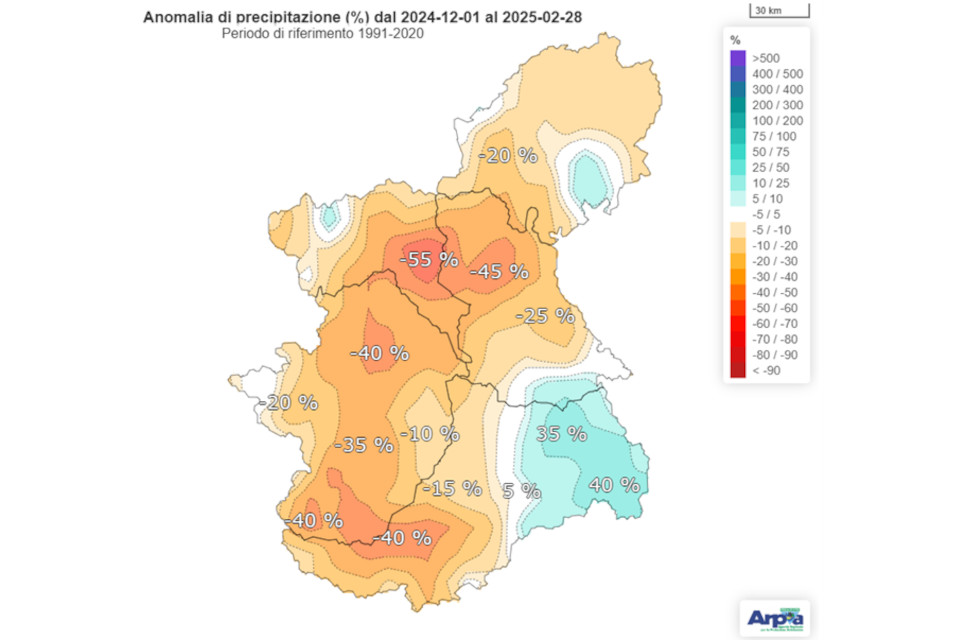

Siamo a metà marzo. Come è andato l’inverno in Piemonte a livello di precipitazioni, sia di acqua che nevose, rispetto alle medie storiche? Per quanto riguarda la risorsa nivale, l’inverno è partito con scarse nevicate, poi quelle di fine gennaio/inizio febbraio e di nuovo ad inizio marzo, sono riuscite a ristabilire condizioni di normalità e lo spessore del manto nevoso risulta quindi in linea con i valori tipici del periodo. |

Mentre per quanto riguarda le temperature?

Abbiamo registrato un febbraio un po’ oltre la norma (anomalia positiva di circa 1.2°C) che lo colloca al 21° posto tra i più caldi dal 1958. Anche i mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 si sono attestati sulle medesime anomalie positive, tanto che l’inverno 2024-2025 è entrato al 9° posto nella top 10 degli inverni più caldi in Piemonte negli ultimi 65 anni.

Cosa ci aspetta nei prossimi mesi a livello di disponibilità della risorsa idrica?

Nonostante un inverno non particolarmente generoso di precipitazioni, in considerazione dell’andamento dell’autunno e più in generale del 2024, lo stesso indice SPEI già citato, riflette l’abbondanza di pioggia osservata con anomalia di precipitazione molto positiva, e i cui effetti si sentono in parte anche oggi con livelli delle falde e portate dei corsi d’acqua non particolarmente preoccupanti. Ad esempio, nel mese di febbraio la portata media del Po nella sezione di riferimento del bacino piemontese ad Isola S. Antonio, si è attestata su 336 mc/s che è prossima al valore medio storico.

A livello di neve, il parametro SWE (Snow Water Equivalent) calcolato con stime modellistiche a partire dalle misure di pioggia/neve e temperatura rilevati dalla rete meteoidrografica, mostra per tutto il bacino valori complessivi abbastanza in media, con circa 1.8 miliardi di mc di SWE disponibile sulle Alpi Occidentali. Sono valori quasi doppi rispetto allo stesso periodo del 2023, ma comunque inferiori a quelli del 2024, quando le abbondanti nevicate primaverili di marzo e aprile, contribuirono ad una disponibilità d’acqua sotto forma di neve da record. Insomma, iniziamo una primavera con un quadro delle risorse idriche che ci dovrebbe consentire di riempire adeguatamente gli invasi e i laghi prealpini regolati, ma sappiamo che l’anticipo della fusione a cui siamo ormai abituati potrebbe comunque portare a dover fare i conti con situazioni estive di carenza idrica.

Grazie ad un sistema di monitoraggio idrografico omogeneo su tutto il Distretto idrografico del Po, integrato con indicatori ed elaborazioni modellistiche, possiamo comunque seguire l’evoluzione della disponibilità di risorsa e fornire all’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici del Distretto, un quadro dinamico sia per anticipare eventuali azioni in fase preventiva sia per avere un quadro oggettivo della situazione su cui basare le decisioni e gestire eventuali conflitti.

Torna all'indice delle notizie